紅&白

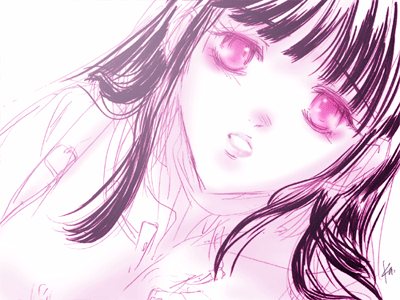

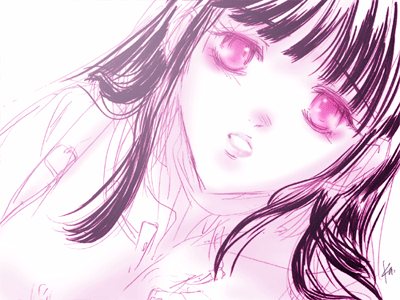

「くしゅん!」

朝から何度目だろうか、そんな可愛らしいくしゃみを彼女はしている。

「うぅ、苦しい」

隣を歩きながら、そう心の底から呟いていた。

「今年から?」

「ん。2年前からかな。年々敏感になる上に酷くなるみたい」

半年前に付き合い始めた彼女は、そう言うとポケットテッシュを取りだし小さく鼻をかんだ。

「はっ……くしゅん」

止まらない。

今年は暖冬ということもあってか、花粉症が始まるのが早いらしい。

「もぅ、目は痒いし、鼻はつまるし、くしゃみは収まらないし……」

「ところで」

「ん?」

目に涙を貯めた彼女の表情は、いつもと違う。

そう、いつもは。

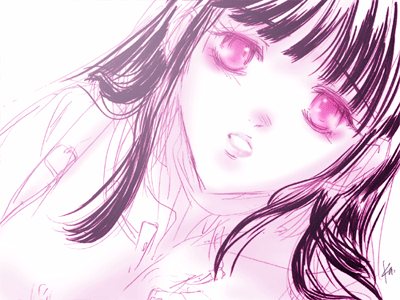

「眼鏡はどうしたの? コンタクト?」

「コンタクトなんてするわけないじゃない」

断言。

だからだろう。

「! っと!」

「きゃ!」

彼女の腕を思いきり引き寄せ、半ば抱きかかえる形になった。

「な、なになに?!」

「電柱」

目の前の電柱にぶつかりかける前に、思いきり引き寄せたのだ。

「あ、全然気付かなかったわ」

腕の中で、唖然と電柱を見つめて彼女。

「そんな視力でよく外歩けるね」

「だって仕方ないじゃない。くしゃみした拍子に落として踏んずけちゃったんだから」

ぐす、と小さく鼻をすすって呟く。

てことは、目もろくに見えず、鼻も利かず、ってことか。

人間の五感のうち2つも封じられているというのに。

「そんな状態で会おうって、よほど大切な用事なの?」

問いに、彼女は一瞬唖然とした表情を浮かべ、そして「もぅ」と困った笑みを浮かべた。

「??」

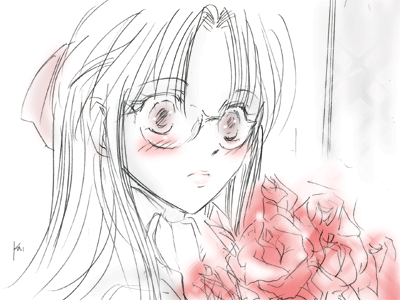

ごそごそと、肩にかけていた鞄の中を彼女は探ると、

「はい」

「あ」

手のひらサイズの、綺麗に包装された小箱を渡された。

真紅の紙でラッピングされたそれは、紛れもない。

「チョコレート、そうか、バレンタインか」

「普通、忘れる?」

怒ったような、呆れたような声。

「そうか、そうだね。ありがとう」

思わず笑みがこぼれて、そう告げる。

「そ、そんなに神妙にならなくても」

慌てて顔を背ける彼女。

「貰うことには慣れてなくてね。ありがとう、大切に食べるよ」

そんな彼女にからかうでもなく、直接そのままの本心を伝える。

「…うん」

言葉に、彼女は僅かに頷いてから笑顔でこちらを見上げてこう言った。

「来年も、また次の年もあげるから、さっさと慣れなさいよね」

なお、家に帰って食べたら実は、チョコではなくカレールーであることに口に入れてから気付いたのは余談。

鼻が詰まっていたり、眼鏡がなくても、これはないだろう??

「まったく。まったくもぅ!」

彼女は怒っていた。

「けしからん。けしからんわねっ」

歩む彼女の過ぎ去る跡には、心なしかズシンズシンという足音と共に足形が残っているような気すらする。

アスファルトの上ではあるが……。

春は間近と言えど日はすでに西の彼方へ沈み、近くの住まいからは家族団欒の夕食の時間が流れているようだ。

3/14

ホワイトデーの本日。

彼女は一人、手ぶらで帰路にある。

先程まで、つきあって7ヶ月になるカレシと映画を観たりだとか、買う気もないウィンドウショッピングを楽しんだりだとか。

結構充実した時間を過ごしていたはずだった。

彼女が思い描いていた今日一日の〆は、決して一人でとぼとぼ夜道を帰る今の状況ではない。

2人で美味しいディナーを取りながら、彼がやや恥ずかしそうな表情で隠し持っていたホワイトデーのプレゼントを愛の篭もった言葉で手渡してくれる。

状況によってはさらにその先へ?!

OKOK、落ちつきなさい。当方迎撃準備良し!な、はずだったのに。

「もぅ、どうしてこうなるのかなー!」

夕方にいきなり彼からこう切り出されたのだ。

『ちょっと用事があるから今日はこれで』

『へ?』

『まっすぐ家に帰りなよ。7時には家にいること、OK?』

『ちょ、今日はホワ…』

『じゃ、また!」

『えぇぇぇぇ?!』

思い返すほどに腹立たしい。

取りあえずメールで口では言えないような罵詈雑言をしたためつつ、彼女は一人暮らしをするワンルームマンションに到着。

エレベータの前で待ちながら、暗い笑みを浮かべて携帯電話でメールをめるめると入力していたその時である。

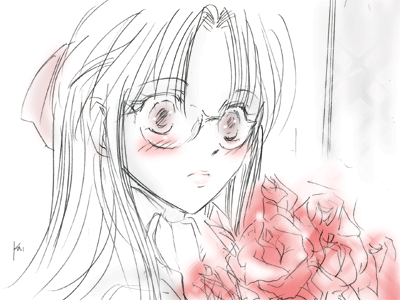

ふわっと、いい香りがした。

「? わぁ!」

思わず声が出た。

香りがした右手を見ると、真っ赤なバラが視界一杯に広がっているではないか。

それは両手一杯のバラを抱えた、作業着姿の一人の女性。

胸のところに『花キューピット』とか刺繍で書かれている。花屋さんのようだ。

がたん

エレベーターが開き、彼女は花に見惚れながら中へ。

続いて花キューピットの女性も足を踏み入れた。

それだけで、狭いエレベーターの室内は花の香りに満ちる。

彼女は5Fを押し、「何階ですか?」と尋ねた。

「あ、5階をお願いします」

僅かに息が切れた声が返り、彼女はそのままエレベーターの扉を閉めた。

途中停止はなく数秒の間、無言の時間が流れる。

がたん

扉が開く。

「どうぞ」

「すみません」

花キューピットの女性は早足でエレベーターを降り、その後に彼女も降りた。

”へぇ、ホワイトデーのお返しなのかな? 素敵ねぇ”

花を抱える女性の後ろを歩きながら彼女はそう思う。

”それに比べて、私は花の1本も貰えてないし。てか、忘れてるんだろうな、もぅ!”

再度書きかけの携帯メールをめるめると打ちながら彼女は自室へ。

その自室の玄関前で、インターホンを押す花キューピットの彼女の姿があった。

「あれ?」

「? あ、もしかして505の方ですか?」

「はい。えっと、それ私にですか?」

「はい!」

笑顔で応える花キューピットの女性。ひとまず玄関の戸を開け、私は両手一杯のバラの花束を受け取った。

「おもっ!」

「それだけその人の気持ちが詰まっているということですよ」

笑いながら花キューピットは言い、1通の手紙を差し出した。

「送り主さんからのメッセージです。あとこちらに受け取りのサインを」

「あ、はい」

差し出されたペンでサインをしつつメッセージへ目を走らせると、このバラの差出人は彼だった。

「でもホワイトデーのプレゼントに両手いっぱいのバラなんて、なかなかいらっしゃいませんよね」

サインを受け取った花キューピットの女性は僅かに羨ましそうに言う。

「そう、ですね。意外な方向から攻められたので、私も困惑中です」

「あはは、それでは!」

一礼し、去って行く花キューピットから視線をバラに。

「だから7時には帰れってこと? 確かに直接こんなにたくさん手渡されても困るけど…」

そして彼女は手紙の方に視線を向ける。

メッセージは簡単な一言。

『バレンタインのお礼です。来年はちゃんとしたチョコでよろしく』

「ちゃんとしたって…? 塩味足りなかったかな??」

玄関の戸を閉めると同時、ワンルームである部屋の中はエレベーターの時と同じくバラの香りに満ちていく。

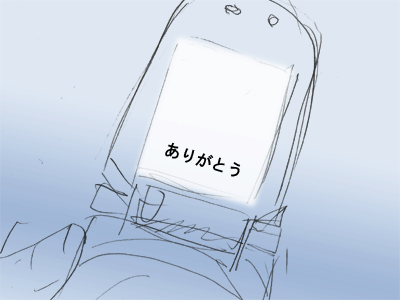

彼女は携帯電話の画面を一瞥。

書きかけの文句が途中で止まっていた。

「んーーー」

考えた後それらは消さず、そのまま続きを書いていく。

『―――だから、直接渡してもらった方が嬉しいのです、それがどんなものでも―――』

「でも、まぁ」

明かりをつけていない暗い部屋の中、携帯の画面だけが光っている。

暗闇の中にバラの香りが染み込んでいくのを身体全体で感じながら、彼女は小さく微笑んで最後にこう結んだのだった。

『ありがとう』

「むぅ」

「どうした?」

「……あんまり喜んでないみたいだ」

「へ、もしかして本当にやったのか?」

「もしかしても何も。どんなお返しが良いか分からないから、そういう方面には得意なお前に何がいいか訊いたんじゃないか」

「みなさーん! ここに時代遅れのキザ野郎がいますよーー!」

「え、なになに? 聞かせて」

「どうした? 何をやりやがった??」

「いやぁ、それがね、コイツときたらバレンタインのお返しにさ、両手いっぱいのバラを――」

「ちょ…な…ま、待てぇぇ!!!」

了